Negli ultimi giorni, una valanga di immagini generate con l’intelligenza artificiale ha invaso i social: volti reali, personaggi storici e meme reinterpretati nello stile inconfondibile dello Studio Ghibli. Un’estetica nostalgica e poetica, resa celebre dal maestro Hayao Miyazaki, che ora si trova al centro di una polemica globale. La cosiddetta Ghiblification è diventata un fenomeno virale, alimentato dal nuovo generatore di immagini integrato in ChatGPT, che grazie al modello GPT-4o è in grado di creare illustrazioni complesse e stilisticamente raffinate con pochi prompt.

Ma se da un lato l’AI ha fatto esplodere la creatività degli utenti, dall’altro ha sollevato interrogativi pesanti: sul copyright, sul ruolo dell’autore, sulla proprietà dell’immaginario visivo.

ChatGPT chiude i rubinetti: stop alle immagini in stile Ghibli

Il boom è durato poco. Dopo ore di generazioni frenetiche e condivisioni virali, il generatore di immagini ha cominciato a rifiutare le richieste. Prompt come “trasforma questa foto in stile Ghibli” venivano bloccati con messaggi automatici che segnalavano la violazione delle policy di contenuto. I test effettuati sia sulla versione gratuita che su quella a pagamento di ChatGPT hanno mostrato lo stesso esito: nessuna immagine generata, solo una risposta di errore. Anche tentativi di aggiramento del blocco con sinonimi o formulazioni ambigue (“ispirato a Ghibli”, “anime style anni ‘90”) si sono rivelati inefficaci.

Il motivo? Le politiche di OpenAI si sono fatte più restrittive, almeno temporaneamente. L’azienda ha dichiarato di voler “garantire un uso sicuro e responsabile della piattaforma”, adottando un approccio “conservativo” per quanto riguarda gli stili riconducibili a singoli artisti viventi. Una presa di posizione ambigua, dato che nel caso dello Studio Ghibli si tratta di un’estetica di gruppo, ma fortemente associata alla visione e al tratto distintivo di Hayao Miyazaki.

Ghiblification: creatività o appropriazione?

La vera questione, però, non è se sia lecito imitare lo “stile Ghibli”, quanto piuttosto se sia giusto e sostenibile farlo senza consenso, senza riconoscimento, senza compensazione. L’estetica dello Studio Ghibli non è un contenitore vuoto: è il frutto di decenni di lavoro, di una filosofia artistica, di una visione del mondo.

Miyazaki stesso, in un video divenuto virale, ha espresso un rifiuto netto verso l’uso dell’intelligenza artificiale in campo artistico: “È un insulto alla vita stessa”. La sua posizione non è solo etica, ma anche profondamente legata alla concezione dell’arte come espressione dell’anima umana.

Eppure, milioni di utenti hanno contribuito, forse inconsapevolmente, a normalizzare l’appropriazione stilistica. Il rischio è che la diffusione massiva di contenuti AI sposti la percezione pubblica su ciò che è lecito e accettabile, erodendo lentamente il concetto stesso di diritto d’autore.

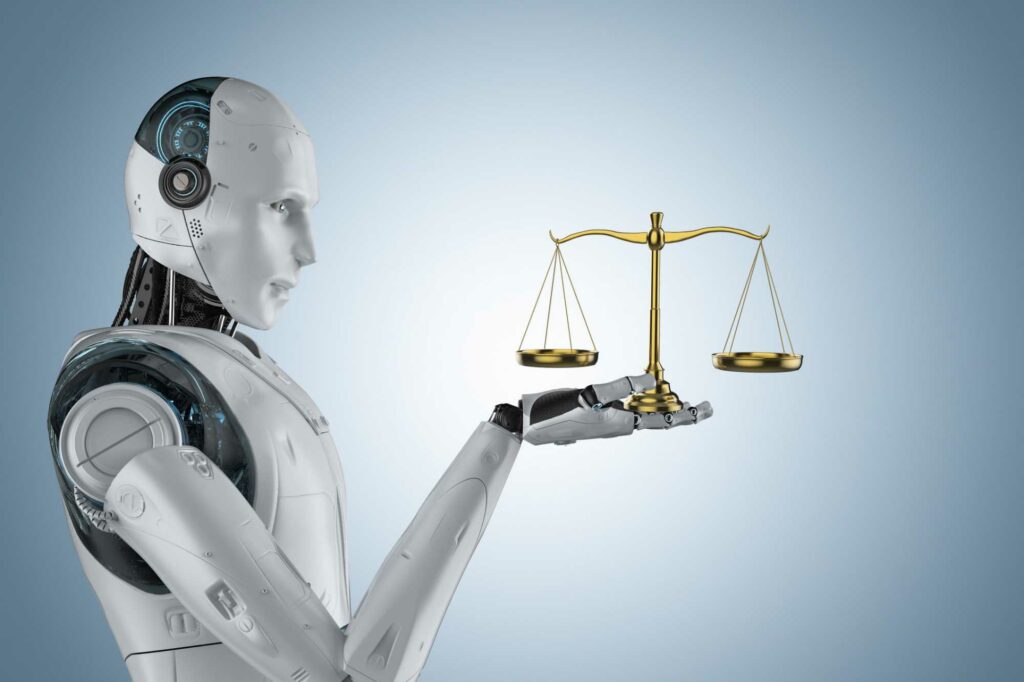

Le falle del copyright e l’urgenza di soluzioni nuove

L’attuale normativa sul diritto d’autore fatica a tenere il passo con le tecnologie di generazione automatica. L’eccezione del fair use, pensata per casi limitati (satira, critica, uso didattico), viene oggi interpretata in modo sempre più estensivo dalle big tech. OpenAI, come altri attori del settore, spinge affinché il training dei modelli su opere protette sia considerato legittimo per default, senza necessità di autorizzazione preventiva.

Ma la posta in gioco non è solo economica: riguarda la legittimità stessa della creatività nell’era algoritmica. Chi detiene lo “stile”? Chi ha diritto di dire “questo mi appartiene”? Come garantire il rispetto del lavoro creativo senza soffocare l’innovazione?

Cinque proposte per un nuovo equilibrio tra AI e diritti d’autore

Serve una visione nuova. Non si può proteggere il passato con strumenti del secolo scorso. Ecco alcune soluzioni possibili:

- Marchio di stile registrato

Alcuni stili visivi, se sufficientemente distintivi e riconoscibili, potrebbero essere protetti attraverso forme simili alla proprietà industriale, come accade per i marchi o i brevetti. Una sorta di “stile registrato” per scuole grafiche o autori iconici. - Licenze dinamiche per il training

Introdurre piattaforme in cui gli autori decidono in modo granulare come, se e da chi le loro opere possono essere utilizzate per addestrare modelli AI. I modelli che utilizzano dataset senza consenso potrebbero essere legalmente vincolati a non replicarne lo stile. - Tracciabilità blockchain delle fonti

Utilizzare la blockchain per certificare in modo trasparente quali opere sono state incluse nel dataset. In questo modo, se un’immagine generata somiglia a un’opera preesistente, si potrà risalire alla fonte originale e attivare meccanismi di compensazione automatica. - Token creativi per l’autore

Assegnare token non fungibili (NFT o simili) agli autori per ogni opera usata nei training. Ogni volta che una generazione AI si avvicina stilisticamente a un’opera registrata, parte della royalties potrebbe essere redistribuita ai detentori dei token. - Certificazione etica dei modelli AI

I modelli potrebbero ottenere un “bollino etico” solo se addestrati su dataset trasparenti, consensuali e tracciati. Le piattaforme che integrano modelli non certificati verrebbero segnalate o escluse da mercati regolamentati (come app store, cloud pubblici, etc.).

Un nuovo patto tra creatività e tecnologia

Il caso della Ghiblification è solo la punta dell’iceberg. Domani potrebbe toccare a Banksy, Pixar, o a uno stile musicale, una voce, una coreografia. Se non si interviene ora, rischiamo di costruire un futuro dove la creatività diventa un database da saccheggiare, anziché un patrimonio da tutelare.

La sfida è costruire un sistema dove AI e arte possano convivere. Dove l’innovazione non sia sinonimo di espropriazione. Dove chi crea continui ad avere un ruolo centrale anche nel mondo digitale. Serve un patto nuovo, e serve oggi.